放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

意见领袖|王剑

“小银行优势理论”又称“小银行优势假说”,是指相较于大银行而言,小银行能够利用规模小、组织结构简单等带来的好处,在业务发展过程中获得比较优势。比如,小银行展业区域一般局限在某一较小的地理范围,因而具备明显的本土优势,在局部区域的品牌影响、信息获取等方面具备一定优势。

除本土优势外,小银行的结构层级比较少、管理半径比较短,决策流程通常更加简洁高效,与大银行相比,能够更加快速地响应客户需求,也能更加方便地获取和处理客户的“软信息”,因此,在服务客户多样化需求以及服务长尾客群等方面具备优势。

得益于这些优势,小银行能够很好地服务一些大银行难以精细化覆盖的客户群体,比如小微企业、个体工商户、居民等。此外,小银行由于规模较小、业务策略调整更加灵活快捷,能够更迅速地适应市场变化,因此可以在与大银行的竞争中占据先机。

此前有大量学术文献对小银行优势理论进行了实证检验,大部分结果支持该理论,但近年来随着银行数字化转型的推进,大银行在发放小微贷款等方面与小银行的差距在缩小。在这种情况下,小银行优势理论目前是否仍然有效呢?

No.1

大型经济体的实践:美国、德国、中国如何采纳小银行优势理论?

目前,较为典型地采纳了小银行优势理论的大型经济体包括美国、德国、中国。上述三国均有各自的大型银行,同时也保持了数量庞大的中小银行,竞争格局相似。

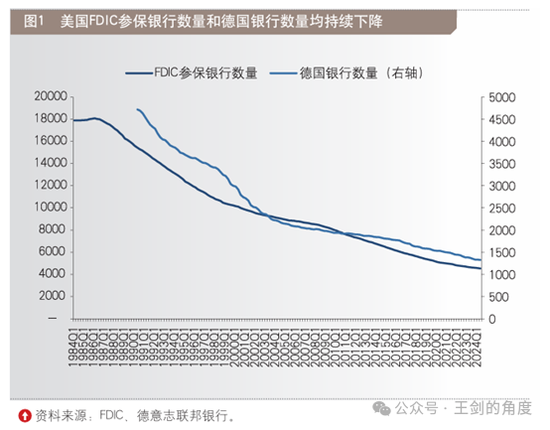

截至2024年第二季度末,美国联邦储蓄保险公司(FDIC)统计的参保和受监管的商业银行和储蓄机构一共有7435家,德意志联邦银行披露的银行数量一共有1326家,我国金融监管总局披露的银行业金融机构总数为4425家。

其中,美国最大的四家商业银行国内资产总额占FDIC参保商业银行和储蓄机构总资产的32.6%,德国三家大型银行资产总额占全部银行业资产总额的22.7%,中国的四家大型商业银行总资产占银行业金融机构总资产的比重为35.9%。

可见,上述三国的银行业格局较为相近,均呈现垄断竞争格局。但现实中,由于大量的小银行“分区而治”,互不重叠,客户也是就近接受银行服务,并不是数千家银行在全国范围内同台竞争,因此实际竞争程度并不算高。

从历史演进来看,美国、德国和中国虽然有着相似的银行业竞争格局,但形成路径并不一致。

美国自建国开始就采取自由银行制度,逐步形成了大量中小银行共同竞争的局面,然后依靠市场机制自行合并淘汰,数量持续减少至几千家,德国与美国情况比较类似。

具体而言,美国在建国后不久就成立了多种类型的银行,到1836年时,美国的银行数量达到600多家,后来高峰时期银行数量多达数万家,政府则采取了放任自由的态度,这导致美国多次发生银行危机。1913年美联储成立,美国建立起“中央银行—商业银行”的二级银行体系。此后,美国银行体系变化不大,但数量众多的小银行在一次次危机中倒闭、兼并,银行数量不断减少。

而德国早在19世纪就形成了如今私人银行、信用社和储蓄银行并立的三支柱银行体系,并且银行业发展也是自由放任的,监管并不严格。1931年德国经历了一次银行业危机,之后1934年德国出台KWG法案,标志着国家监管体系的建立。第二次世界大战之后的德国银行业没有再发生过危机,德国的三支柱银行体系得以维持。

从银行数量来看,德国银行数量同样经历了长期下降(见图1)。

相比之下,中国则是政府为普及金融服务,主动采纳小银行优势理论,支持各类资本开办了数量众多的中小银行,包括新中国成立初期开办农村信用社、改革开放初期开办城市信用社、2007年开始广泛设立村镇银行、2016年开始成立新一轮民营银行等,因此,银行数量由少变多,以满足实体经济的金融服务需求。

具体来看,早在新中国成立初期,我国便采用了国家银行体系,直至改革开放前,一直实施“大一统”的银行体系,当时的中国人民银行集中央银行和商业银行职能于一身,除此之外,还有数量庞大的农村信用社作为补充。改革开放后,我国银行业开启改革进程,恢复建立了“中央银行—商业银行”的二级银行体系,股份制商业银行和城市信用社等也开始陆续建立。2000年前后,城市信用社逐步改制为城市商业银行,农村信用社则改制为农村商业银行、农村合作银行,随后村镇银行、民营银行广泛开办,我国逐渐形成了多元化的银行业格局。

小银行优势理论在多个国家得到实践并取得效果,但近几年出现大银行积极下沉服务小微企业客群的现象,使各界开始反思小银行优势的有效性。如今,大银行能够更多地服务于小微企业,一方面与竞争加剧、政策推动等有关,另一方面也是因为技术手段(主要是指新一代信息技术)的进步提供了业务的商业可行性。

技术手段进步有助于大银行提高服务小微客户的效率以及风险识别能力,从而有助于降低操作成本和风险成本,促进大银行更多发放小微贷款。比如美国的富国银行通过评分卡方式服务小微客群,取得不错的效果。

近年来,我国的国有大行通过大数据征信等手段服务小微客群,普惠金融贷款市场份额不断提升。但需指出的是,从实践结果来看,大银行在服务小微客户方面依然不能完全替代中小银行,因为在小微企业等下沉客群领域,小银行依然占据较高份额,且服务质量更为上乘。

No.2

采纳小银行优势理论,如何权衡利弊?

小银行优势理论倾向于建立更多的小银行以与大银行进行差异化服务,进而提高小微客群的贷款可得性。实践证明了这一政策取向的效果,但也不得不承认这一做法有其难以避免的政策成本。

从有利方面来看,数量众多的小银行可以通过差异化竞争填补大银行的服务真空。

大银行与小银行展业模式的对比,基本上是标准化与定制化的对比。大银行由于层级多,每一层信息传导都难免发生损漏,因此,难以采用非标准化的信息进行风险定价,往往倾向于开展标准化业务,比如针对大型企业的基于财务数据等硬信息的贷款投放。小银行则刚好相反,其层级少、管理半径短,能够处理非标准化、定制化的客户需求。所以,小银行的优势是机制灵活,能够填补大银行的服务真空,与大银行形成差异化竞争。

从不利方面来看,数量众多的小银行会带来较高的监管成本。

银行数量众多导致监管所需的资源投入增加,而监管资源本身也有限,在全国各地配备极其有力的监管力量并不现实。监管不到位之处往往容易滋生风险,除了经营不善带来的银行常见风险,如信用风险、流动性风险等,也有不少小银行被管理层、大股东等恶意控制,带来公司治理风险。2024年12月,中国人民银行发布《中国金融稳定报告(2024)》,其中披露了2023年度央行金融机构评级,参与评级的3936家银行中,仍然有357家小银行属于高风险机构。

因此,对于小银行优势理论,政策选择需要在收益与成本之间进行权衡:数量众多的小银行带来的收益是能够解决广大小微客户群体的融资难问题,付出的则是小银行数量众多导致监管难度加大、金融风险提升的成本。

各国监管当局长期在权衡中摇摆,最终实际结果是围绕“最优解”徘徊。以美国为例,其银行监管也是在这种“收紧—放松”之间不断循环、反复权衡,在需要支持小微企业时,就放松对小银行的监管,出现风险后再加强监管。比如美国在次贷危机后于2010年通过了《多德—弗兰克法案》,收紧了对银行业的监管。反对者认为这一法案不公平地损害了以小企业为主要客群的社区银行利益,因此到2018年时,特朗普又签署了《经济增长、放松监管和消费者保护法案》,放松了对小银行的监管要求,而这又被视为导致2023年初硅谷银行等多家中小银行爆发严重风险的根源。

No.3

未来政策方向:如何平衡小银行的发展与风险防控?

从现有实践来看,目前小银行优势理论在我国仍然是成立的。尽管随着政策推动和银行数字化转型的持续推进,小银行优势理论的有效性有所削弱,但目前大银行还无法完全替代小银行。基于此,本文提出如下建议。

一是现阶段维持一定数量的小银行仍然是必要的,但需要注重提升小银行的经营质量。

金融监管机构需要在维持数量众多的小银行以提升普惠金融覆盖面和可能导致金融风险增加两方面进行权衡,在维持一定数量的小银行的情况下,通过加强对小银行的股东和管理层监管,提升小银行的公司治理水平和经营管理能力。比如,金融监管机构可以系统性推动“中小银行能力提升工程”,将大银行和优质小银行的管理经验和技术能力对外输出等。

二是应当对大小银行实施差异化监管,引导小银行实施本地化、差异化、特色化经营战略,避免大银行盲目下沉客群。

考虑到小银行规模过快扩张,尤其是异地扩张之后,管理半径的增加可能会削弱其处理软信息的能力,从而减弱其服务小微客群的优势,金融监管机构应当引导小银行注重高质量发展,减少对规模的过度追求,立足本地开展业务,限制异地网点的扩张。小银行可以通过实施差异化、特色化的经营战略,打造独特的竞争优势,在提升股东回报的同时,也能够更好地服务本地小微客群,服务普惠金融事业。此外,在限制小银行异地扩张的同时,也应加强对大银行小微业务的监管,避免大银行盲目下沉客群,在下沉过程中保持合理分工,引导大小银行各司其职,错位竞争。

三是关注技术进步对小银行优势理论产生的影响,监管政策应当动态调整。

小银行优势理论产生的一大因素是大银行和小银行对软信息的处理能力不同,而随着科技手段的进步,大银行对软信息的处理能力也在提升。因此,鼓励大银行采用更多科技手段,在维持普惠金融覆盖面的基础上,减少对小银行的数量要求,从而既能解决小微企业融资难问题,又能降低监管成本。随着技术进步对不同类型银行之间的竞争优势产生冲击,金融监管部门也应定期评估小银行优势理论的有效性程度,动态调整对大银行和小银行的差异化监管政策。

汇盈策略官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。